第29回「異変」

関白秀次が亡くなった後、秀吉が急速な老いの進むなかで嫡男秀頼の行く末を心配し後事を託するさまが,、三成、信繁の献身的な支えとともに描かれました。奉行衆制度の導入に続きただただ秀頼可愛さに思考停止の秀吉が下した「家康が要となる大名たちの合議制」に対する三成の苦悩、吉継が病むことで三成を支える信繁が大きな役を背負うこと、そして信幸、信繁兄弟の生き方にも大きな変化が見られ今後の物語は面白くなりそう。

一時の平和で生きがいを失いかけた昌幸の心境に変化が出てきたようで混乱の時代の始まりを予感させます。さらにゼウスの信仰に傾倒していくきりの生き方にも。

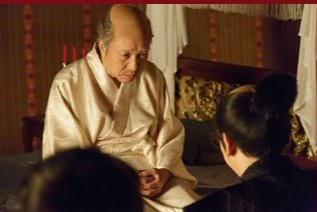

日を追って衰えていく秀吉の状態が詳細に描かれこれを演じた小日向さんの老いの演技がすばらしかったです。

○信繁の婚礼

婚礼に先立ち信幸が母の出自のことを昌幸に正すと、「薫は菊亭春季卿の娘ではない次女だ。信玄にならい公家の娘を探したが相手にされず菊亭春季卿の母に仕えていたのが薫だ」と打ち明け門外不出だと言う。信繁の「母の耳に入ったらいたたまれない」に「その前にわしが殺される」と昌信。(笑)

・春、真田家に挨拶。

「春をお気に入りでしょう。お梅に似ている」と薫。「妻の稲です。私は前の奥方に似ているのですか?」。春が「母上は御公家の出と聞きました」と聞くと「父は菊亭春季だ」と笑顔で返す。「菊亭春季は流罪、親類縁者はことごとく罰せられたと聞きます。よくご無事で」「はやく嫁にだされたのがよかった」と薫。どうも春はしゃべりすぎる元気もののようです。(笑)

薫から「きりは呼なかったのですか」と信繁に。声は掛けたがこなかったと。

・その夜の信繁と春

「私には以前妻がいた、それがお梅だ。徳川との戦で命を落とした。そなたのことは大切にするがお梅のことは決して忘れることはない。辛いことだが許して欲しい」と話す。「正直に言ってもらってうれしい、手を繋いで欲しい」と春。松岡茉優さんの声がとてもやさしく聡明な感じで今後に期待です。(#^.^#)

○秀吉、「奉行衆による合議制」を指示。

・秀吉は悪い夢をみたようで、

三成と信繁が呼ばれる。お漏らしをしたらしい。信繁と三成で始末。そこにおしゃべりの片桐がでてきたが、ひと芝居打ってこのことを隠す。

・三成と信繁。

三成は「髭が薄くなり殿下の髭は付け髭だ」という。信繁は「同じことを何度も言う、怒ると自分を制することができない」心配する。「昔からだ、変わりようはよくわかっている」と三成。秀吉の老いの変化をふたりで確認している。「新しい妻はどうだ。あれは苦労するぞ、今にわかる」と三成。かかあ殿下、気になります!!

・秀吉が三成、信繁を呼び付け

「死んだあとのことを考えていた。拾が元服するまで関白は置かぬと決めた。それまではそなたたち奉行衆が相談のうえ政を行え。日本のこと、豊臣のこと、拾のことよろしく頼む」と懇願。三成は「小便ぐらいで気落し弱気になっては困る」と励ます。秀吉は信繁に三成の補佐を命じる。吉継は病で表に出なくなり信繁の役割はますます大きなものになっていく。

・寧、生せんべいを作って秀吉を元気付けようと一生懸命。

○生きがいをなくした真田昌幸

・伏見城普請場

・伏見城普請場信幸は父昌幸が毎日出歩き不在、遊郭通いと聞き不満。思うように工事が進捗しないようで名護屋城の図面を見て参考にしているようだ。そこにきりがやってきて「大工の吉蔵は」と聞く。「あなたから受け取るようにと言われてきた」というきりに、吉蔵が「ガラシャ様に」と木製の十字架を渡す。銘を見て「フランシスコですか」ときり。

・きり、真田家を訪ねて

薫はきりから「普請場には信幸しかいなかった」と聞き「そんなことはない」と不審感を抱く。そのころ昌幸は吉野太夫のところで三味線を聞き太夫を抱き寄せている。出浦は「昼から太夫と遊ぶ昌幸を見とうない」と佐助に不満をぶちまける。きりが春と初対面。春は「どこにいってもうっとしいと言われるきり様ですね」(笑) 「私とお梅ちゃんのいいところをすべて兼ね備えている」ときりの春評。確かに!(笑)

・信幸、父と一緒でなかったのかと薫に責められ・・、

・信幸、父と一緒でなかったのかと薫に責められ・・、「疲れている」と薫の言い分を認め逃げる信幸。普請の図面を見るがいい考えがでてこない。おこうの寝所に入り込み・・。その帰りに稲が「これほどの恥はない。父に全てを伝える、もし伝えて欲しくないなら・・」と稲から抱き着く。稲の嫉妬心、競争心は父忠勝から受け継いだものでわかりやすい性格。でも、稲という人はわからん!(笑)

○秀吉、「大名たちの合議制」を言い出す。

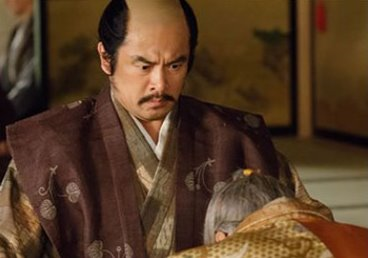

秀吉に呼びだされた家康「殿下が直々に聞きたいこととは何か」と且元に聞く。付け髭を付けている秀吉に、三成は「家康に政ごとの仕組みについて話してないので”奉行衆が担うこと”を伝えたほうがいい」と進言するが、寧の作った生せんべいが不味いと怒りだし話を聞いていない。家康に会うや「わしは政の仕組みを考え直すべき時がきたと思っている」と話し出すと家康の「この命捧げる所存でございます」を聞き「わしが隠居したあと拾が元服するまで関 白を置かない、政は徳川殿を要とした大名たちの合議で進めていってほしい」と家康の手をとって「拾の将来はそなたにかかっている。どうか頼む」と頭を下げる。三成、信繁の唖然とした顔。

白を置かない、政は徳川殿を要とした大名たちの合議で進めていってほしい」と家康の手をとって「拾の将来はそなたにかかっている。どうか頼む」と頭を下げる。三成、信繁の唖然とした顔。

白を置かない、政は徳川殿を要とした大名たちの合議で進めていってほしい」と家康の手をとって「拾の将来はそなたにかかっている。どうか頼む」と頭を下げる。三成、信繁の唖然とした顔。

白を置かない、政は徳川殿を要とした大名たちの合議で進めていってほしい」と家康の手をとって「拾の将来はそなたにかかっている。どうか頼む」と頭を下げる。三成、信繁の唖然とした顔。三成のいうとおり、これでは役割分担が明確でなくいずれ混乱するのは目に見えている。

信繁がことの始末を吉継に報告すると「そうだろうな」。体の調子を聞くと「なんの病かさっぱりだ」と。

・大坂細川屋敷のガラシャ。

ゼウスへの祈りが捧げられている。きりがガラシャに十字架を渡すと「頼めばどんものでも作ってくれる」とガラシャ。「これをいただいたのですが、これに描かれているのはどなたですかときりが聞くと「マリア様、そのお方があなたの守神にと下さったのです」。感慨深く見るきり。きりの報告に「私はクリスチャンではないが質素を尊ぶ暮らしに惹かれる。あのお祈りの節が美しい」と寧。亡くなった秀次への想いから彼の愛したきりの心安らかになることを願う寧の言葉に頷くきり、これからどのような人生を歩むことになるのかと楽しみです。

○昌幸、心境に変化。

昌幸を責める薫。「大阪に行っていた。よい材木が足りなかった」と昌幸。薫は何を言いたいのかと信幸に問いどうでも良い返事をしていると薫は「毎日大阪まで行っていたのは本当ですか」と出浦に問う始末に、出浦、姿を隠す。(笑)

「もどっておいでなさい。ひぜ・・・おしろいの匂い・・」という薫の文句を聞く中で「一気に攻め潰されてしまうではないか。この高台(木幡山)に出城に作る」と言い出す。「明日からはわしが普請場に立つ。難攻不落の城を作ってみせる」と意気込む。

○近づく秀吉の最期

秀吉は家康を呼び出し「徳川殿を呼んだのはほかでもない。拾が元服するまで・・」と全く前回と同じことを頼む。これは何事かと訝りながら「身命を賭して・・」と家康。家康は「何故殿下は同じことを二度同じことを言うのか。殿下は大丈夫か」と訝る。「大事なことなので念押したのでしょう。いつもの通りです」と三成が答えるが、家康は且元の意見を聞くと「むしろわたしのほうが、生まれて初めて寝小便をした」と答えるのであわてて三成が「これまで」と制する。(笑)

家康には御見通しのようだ? 吉継は信繁に「決して殿下のこと漏らしてはならん。目を離すな。わしがお側におればいいんだが」と悔やむ。吉継は書状を書こうとするも、もはや字が書けない病状のようだ。

・菓子を食べる秀吉、

生せんべいを「これが喰えるか」と味が分からないほどに老化が進んでいる。

・昌幸は伏見城の立体模型を見て、

出浦は「木幡山から本城を責める」と相変わらず豊臣を撃つつもりらしい。(笑) 昌幸は「城を築いてみたい。“誰が守るなどどうでもいい”。完璧な城を」と久しぶりに城作りに意欲を示す。戦好きのこの人にこの変化は世が乱れるという前触れ。(笑) 久しぶりに元気な父上をみたと信繁も大喜び。

・信幸の告白、

「おこうが子を孕んだ。舅が知ったら大変だ。だから誰にも言わなかったが稲もだ」。これに信繁“兄上”とバカ喜び。(笑) ふたりが同時に出産とは真田家にとってはめでたいこと。さすが嫡男。(笑)

・伏見城では「殿下の指示で畳を変える、そこの敷居で転ばれた」というのを聞いた信繁は「そのようなこと口にするな」と大工たちに厳命する信幸。老いは足にくる、これが命とりになる。

・秀吉、またまた徳川を呼べと言い同じことを喋りだす。

三成が「徳川にはすでに伝わっている。これまでに申し上げが、それ以前に“大名には任せずその方たちで”と言われた」と大名たちの代表制にあえて反論する。秀吉は、こんなことはどうでもよくなっていて、怒る意欲もなく、意見する三成は煙たいらしい。

信繁を残し「昔のことを覚えているか。わしは壊れてしもうたか。拾が元服まで生きていたい。わしのようになりたいというまで、死にとうない」と泣き崩れる。

信繁を残し「昔のことを覚えているか。わしは壊れてしもうたか。拾が元服まで生きていたい。わしのようになりたいというまで、死にとうない」と泣き崩れる。・三成、秀吉の老いのことで寧に意見

「貴方たちが何もかも押し付けるからではないですか」と反論するが「これからはぼんやりしてぶつかることもあるかもしれません」という三成の意見を聞き入れる。

夫秀吉の耄碌に触れて欲しくない寧の気持ちがよくでている。

茶々には「殿下が出来るだけ拾様と一緒に居るように」と進言するがと「それは違う、遠ざけたい、威厳の満ちた天下人でないと」言う。大蔵卿局が「お方さまが大切にするのはお拾様の気持ちだ」と。この言葉はさびしいです!!

・信幸と信繁、

信幸は「おれに真のことを言ってもいいのではないか? 殿下の亡くなった先のことを考えている」と信繁に聞く。「三成様以下でお守りしている」と信繁。「わからんがわしは徳川のひとだ。世が乱れて真田に利するなら迷うことなく徳川に付く。おまえは豊臣家に深入りし過ぎた、お前は真田家の人だ。もう一度聞く殿下の具合はどうだ」「変わったところはない」。「今後は逐一教えろ、すべては真田のためだ」と信幸。信幸は稲と子をなしたことも一因だろうが大きく変化してきた。そして兄弟の生き方におおきな変化が見られる。きりはクリスチャンになったようだ。

○慶長伏見地震

文禄5年6月27日 京、大坂、境一帯に原因不明の灰が降り、天変地変の前触れではないと恐れられ、閏7月13日未明「慶長伏見地震」マグニチュードの8の大地震が伏見を襲った。この地震は最近騒がれている南海トラフ地震。信繁は、春の支えで準備を済ませ秀吉のところに急ぐ。昌幸は薫のまた女子のところにという不平を聞きながら伏見城に急ぐが、城は崩壊で作り直しとなる。この地震時に女のところに行くか・・(笑)。

そして、大閣秀吉の最期の時が近づいてきた。

記事1 20160725