慶応4(1868)年4月。城の明け渡しが近づいた大奥は、引っ越し準備で大わらわだった。1か月間の準備で、千人あまりのものが去るという大変なものでした。

大奥の女中たちのほとんどは、他家に奉公するなど落ち着き先が決まった。天璋院(宮﨑あおい)は、若い中臈が親もとに戻り、よい縁組と出会うことを願うのでした。

「身の周りが落ち着きましたら、徳川宗家が再び江戸城に入れますよう、朝廷に嘆願します」

「そこまでしていただけるとは・・」

「母上様から学んだ、やろうと決めたことを信念を持ってやるまでです」

天璋院が「大奥の名折れ、塵ひとつ残っておらぬだろうな」と重野を連れて見まわります。

天璋院が「重野。しばし、ひとりにしてくれぬか」と立ち止まり、さまざまな人々との折々の思い出に浸るのでした。ことに家定と過ごした時間が、天璋院の脳裏に蘇り、「上様。あなた様との思い出を胸に抱き、私は大奥を去ることにします」とつぶやきます。

滝山(稲森いずみ)が「大奥とともに消えたい。大奥が終わるとき私も終わるとき、どこかで静かな余生を迎えたい」という。

皆が大奥を去る準備をしているのに、本寿院(高畑淳子)が腰を上げない。

「母上様、これより一橋邸に参りますと」と出発を促すと、鼻をすすりながら花を活けている。これを見て、天璋院は「庭からありったけの花を斬って、皆で花を生けるのじゃ」と命じ、一心に花を生けたのでした。( ;∀;)

いよいよ城を去る時間。駕籠の前に立った天璋院は、最後に滝山に漏らします。

「まことの気持ちを申せば、私は無念でならぬ。私の代でお城を明け渡さねばならぬなどと・・」

「あなた様は選ばれしお方だったと存じます。自らの運命を知った大奥が、あなた様をここに呼び寄せたに違いありません」

頬を涙で濡らす滝山を、天璋院は初めて見たのでした。

滝山により、静かに駕籠の扉が・・・閉まり、・・・。(;∀;)

一橋邸が用意したのは、天璋院の身分にはふさわしいとは言えない狭い部屋で、重野や唐橋から文句がでる。天璋院はこれをなだめるのですが、収まらないのは本寿院。その元気たるや天璋院がうらやむほどでした。(笑)

閏4月末、朝廷から正式に、「徳川家は駿府に移り、禄高70万石、当主は田安家の亀之助に告がせる」と達しがあった。

天璋院は「2万を越える家臣とその身内をいかに養えというのじゃ」と心配します。

帯刀は「徳川家の領地を取り上げだけでは筋が通らない。われらがおのれの領地を朝廷に差し出してこそ新しい日本国の政が定まる」と主張します。

一橋邸に移った天璋院に、寂しい別れが続きました。静観院も家茂の思い出を胸に、京へ帰っていきました。

重野も居候の立場に甘んじる天璋院を見ているのがつらくなり、暇ごいをして去ります。

天璋院がぼんやり薩摩の掛け軸を眺めていると、突然の帯刀の来訪です!!

「よくぞ来てくださいました」と帯刀の手を取らんばかりの喜びようです。

「なんだか一番偉そうではありませんか」と軽口をたたく天璋院に、帯刀は

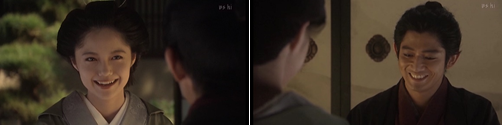

いつの間にか、ふたりは、 於一と尚五郎といわれていた薩摩のころに戻って囲碁を始めます。かってのように於一が勝ってしまう。(笑)

「実は、私は、あなたをお慕いしていました」と帯刀が打ち明けます。

「知っていました。ジョン万次郎さんから聞きました」

「もし、斉彬様からの養女の話がなかったら、私と一緒になってくれましたか?」

「・・私の答えは・・わが亡き夫、家定に相談します」

「ずるいな。お幸せだったのですか。その家定公とのお暮しは」

「このうえなく幸せでした。夫が皆が思うようなウツケではありませんでした。心から私を慈しみ、愛してくれました」

帯刀はお近というよき妻に恵まれた。波乱万丈の年月を送ったが、お互いに幸せな人生だったといえますね。

「あの頃の薩摩での思い出は、私にとって宝ものです」とお守りを出した。帯刀も・・

「次にお会いするときまで元気でいます」

「次に・・会うときまで・・」

再び会える日があるのだろうか? 帯刀は、よぎる不安を振り払った。

帯刀が去ったあと、静かに帯刀の思い出に浸る天璋院でした。

二度とこんなに感動する大河ドラマには会えませんね。

そして、帯刀との再会。会った時から別れまで、うれしそうな天璋院いや於一の笑顔が美しかった。そして、別れの涙・・・。

帯刀の「一緒になってくれましたか」の質問に「家定公に相談してみます」の回答。天璋院の聡明さ、やさしさに感動しました。このシーンはお芝居ではなく、おふたりのアドリブのように見えました。すばらしいドラマでした。

***第49話おわり***

いとおし